미술관에서 해방된 전시가 응원하는 추가적인 감상은 무엇일까? 제한된 공간 속에 있던 인간 예술품들은 작가의 의도를 벗어나 자연과 상응하면서 무엇을 창조해 낼 수 있을까? 그것들은 살아서 수시로 변하는 주변과 소통하고 적응하며 또 다른 감정들과 이야기들을 만들 수 있을까? 작가는 작품을 해방하며 그가 만든 작품이 새 이야기를 만들어 가는 것을 예측하고 대응할 수 있을까? 많은 의문을 품고 그 답을 찾아가 보도록 하겠다.

우리가 전하고자 했던 의도들이 상황에 따라 변주곡을 만들 듯 성숙하고 또는 소멸해 가는 것들을 기대하며 그 변화를 담을 수 있는 여백을 작품 가운데 남겨 둔다면 작가나 관객은 더 다양하고 역동적인 경험을 하며 예술품의 감상과 더불어 내면의 자아를 성찰하고 고양하여 오늘 조금 나은 사람이 되고 내일 조금 더 나은 날이 되길 기대해 본다.

아티스트가 공간과 시간의 감각을 전달하는 방법

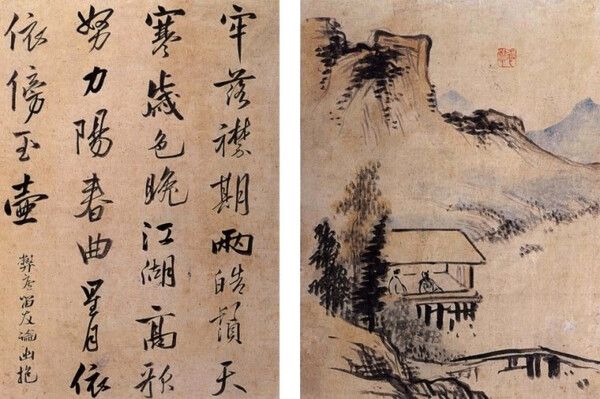

예술가들은 원근감, 중첩된 사물, 색상과 가치, 상징적 표현 등 다양한 기법을 사용하여 작품 속 공간과 시간의 감각을 전달한다. 이러한 요소를 조작함으로써 예술가들은 2차원 또는 3차원 공간 내에서 깊이, 거리, 시간의 흐름이라는 환상을 만들 수 있다.

전통적 공간 전달 기술인 원근법으로 깊이와 거리의 착각을 만들고 대기관점을 통해 물체들이 더 가볍거나 시원하거나 덜 상세하게 보이게 하고 겹침과 크기 변화를 통해 크기와 깊이감을 달리해 왔다. 붓질이나 임파스토(impasto) 등의 테크닉을 사용하여 질감과 촉각적인 질감을 더하여 입체감을 살렸고 색상의 가치는 따뜻하거나 차가운 색은 뒤로 후퇴하고 밝고 어두운 차이는 전진하거나 후퇴하는 느낌을 살려왔다.

시간을 전달하는 기술로는 순차적 이미지를 묘사하기 위해 물체, 색상, 또는 제스처 등 일련의 상징성을 이용하여 과거나 미래에 대한 감각을 전달했다. 시간에 따른 변화는 주제를 삶의 다양한 단계나 발달 과정에서 묘사하며 대조적인 이미지나 요소를 나란히 배치하여 시간의 흐름이나 시간의 다른 순간을 암시해 왔다.

감정적인 어조는 색상, 빛, 소재를 통해 전달되는 감정적인 분위기는 과거 사건을 암시하는 침울한 분위기나 현재를 암시하는 활기찬 분위기와 같은 시간 감각을 불러일으킬 수 있게 했고, 요소를 반복하거나 작품에 리듬감을 주어 시간의 흐름을 암시하기도 했다.

작가들은 이러한 기법들을 신중하게 고려함으로써 공간과 시간의 감각을 효과적으로 전달하고, 관객들을 자신의 작품으로 끌어들여 다양한 수준에서 작품을 경험하도록 초대할 수 있었다.

일부 개념미술 예술가들, 예를 들어 온 카와라(On Kawara)와 같은 사람들은 시간의 본질을 탐구하기 위해 날짜 그림이나 다른 개념적 접근 방식을 사용하여 시간 자체의 개념에 집중하기도 했다.

일본 태생 미국 작가 온 카와라는 의식, 자의성, 인간 경험 등의 개념을 단색 배경을 바탕으로 날, 달, 연도를 검은 바탕에 흰색 페인트로 묘사한 '데이트 페인팅’ (Date Painting), 투데이 시리즈로 유명한데 역사적인 날을 기록하며 불확실로 가득 찬 세상에서 신뢰를 회복하는 반복되는 명상의 행위였다.

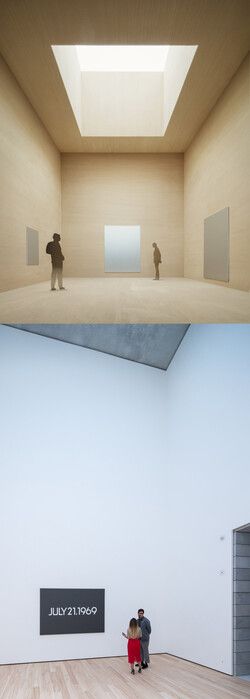

미국 메릴랜드주 포토맥의 글랜스톤 뮤지엄은 한 명의 작가를 위한 각각의 방을 높이, 넓이, 빛의 방향과 조도 등 모든 감성 요소를 고려해 작품의 의미와 감상을 최적화할 수 있도록 설계되었다.

온 카와라의 '문 랜딩(Moon Landing, 1969)'이 전시된 방은 뮤지엄의 중간에 위치하며 가장 높은 층고와 천장 전체가 유리로 되어 최대치의 빛이 들어오게 디자인하고 12개의 전시실 중 유일하게 목재 바닥을 깔고 그 밑을 1m 두께의 참숯으로 채워 방안의 습기를 조절하고 동시에 숯 냄새로 인한 차별화는 관객들로 하여금 미세한 공기 차이를 느끼게 하고 그림 위의 하늘을 올려다보며 마치 아폴로 11호 우주 비행사들이 우주를 보고 느꼈을 법한 기분을 줄 수 있도록 설계되었다.

방안에 걸려 있는 세 개의 흑백 캔버스에 쓰여 있는 숫자는 아폴로 11호가 지구를 떠난 시간, 달에 도착한 시간, 우주 비행사가 달에 첫발을 디딘 시간을 그린 단순하기 짝이 없는 그림으로 이렇게 세밀하게 기획되어 만들어진 공간을 삽시간에 우주로 확장했다.

이렇듯 전통의 실내 전시는 각종 배경과 모든 예측 가능한 환경을 제공하여 공간을 통제하고 이미지와 의미를 관리하여 관람객의 감상 경험을 최적화할 수 있게 했다.

미술관에서 자연으로 해방된 전시가 응원하는 추가적인 감상들

자연에서 전시되는 예술은 자연환경의 일부로 종종 독특한 방식으로 상호작용을 한다. 자연 요소들을 예술에 통합하고 풍경에 반응하는 설치물을 만들기도 하며 단순히 주변 환경에 따라 의미가 변하도록 작품을 자연에 맡긴다. 자연에서 예술을 보는 경험은 작품이 환경, 위치, 날씨 및 기타 자연 요소에 따라 의미가 달라지며 그 경험은 자연환경과 얽혀 있어 보다 총체적이고 다각적인 경험이 된다.

갤러리나 박물관과 같은 통제된 환경에서의 특정 목적을 의도적으로 제한하고 해석하는 방식의 전시와는 많은 차이가 있다. 재료나 방법 또한 예술 형식에 특화된 다양한 재료와 인공적 기법을 사용하는 전통 방식 예술과는 다르다.

자연 속의 예술은 나무, 돌, 심지어 살아 있는 식물과 같은 천연 재료를 통합할 수 있으며, 창작 과정에서 요소들을 직접 다루는 작업을 포함하여 번개나 바람 등 다양한 자연현상과 상호작용을 하는 설치물을 만들기도 하여 더 총체적이며 경외감, 신비로움 또는 자연과의 연결감을 불러일으킬 수 있다. 따라서 관람자 자신의 개인적인 경험과 자연 세계에 대한 해석에 따라 작품의 의미가 영향을 받을 수 있다. 미적 해석에 더 가치를 찾는 전통의 전시와 구별되는 또 다른 이유이다.

특정 랜드 아트들-자연 경관에서 만들어진 대규모 예술 작품들은 현장에서 발견된 재료를 사용하거나 그 환경 자체를 이용하여 그곳의 독특한 특성에 반응하여 만들어지기도 한다. 자연과 소통하며 만져볼 수 있고 가까이 또는 먼 거리에서 작품을 감상하는 것을 장려하여 더 역동적이고 흥미롭게 감상할 수 있다.

영국의 조각가, 사진작가, 환경운동가인 앤디 골드워디(Andy Goldworthy)는 자연 또는 도시 환경에 위치한 장소에 따른 조형물과 랜드 아트를 통하여 풍경이 변화하는 것을 인식하고 바위, 얼음, 나뭇잎 또는 나뭇가지로 설치물을 제작한 후 사진을 통해 자연과의 상호 연결성을 신중하게 작품에 기록하는 작가다.

그의 작품은 삶의 많은 부분이 오래가지 않는다는 시간의 흐름과 변화와 부패의 자연적 과정을 이해할 필요를 말하고 있다. 자연의 힘과 궁극적인 붕괴에 따른 일시성의 강조는 생명의 순환적 성격과 자연 세계의 지속적인 변화 과정으로 강조한다.

무상함은 인간과 환경의 관계를 숙지하여 우리가 자연과 얽혀 있다는 점을 강조하고 관람객으로 하여금 자연 세계 안에서 자신의 위치를 성찰하고 그 아름다움과 연약함을 고뇌하도록 장려한다. 제작 과정과 최종 작품을 통하여 보여주는 덧없음은 그의 예술적 비전의 핵심이다.

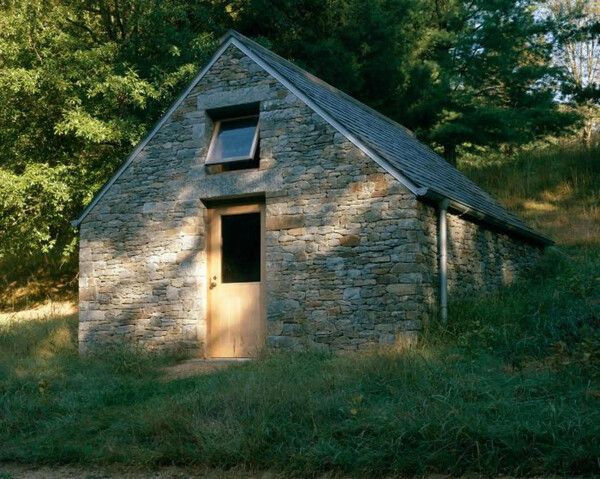

글랜스톤 뮤지엄의 Clay Houses(Boulder-Room-Holes 2007)은 그가 주로 강조해 왔던 삶의 무상함과 일회적 현상과는 대척되는 인간 삶의 영원성과 자연의 시간, 공간을 인간 중심의 통섭적 사고로 표현하였다.

스코트랜드 전통 방식의 3채의 스톤 하우스(Stone houses)가 뮤지엄 언덕 넘어 계곡을 따라 약 50m 간격으로 지어져 있다. 이곳이 전에 여우 사냥터였던 사실을 아는 관람객들은 아마도 남아 있는 헌팅 쉘터(Hunting shelter)로 생각하며 무심히 지나칠 만큼 평범해 보이는 집들이다. 그러나 그것들이 예술 조형물이며 그 문을 열어 안을 들여다본 관람객은 깊은 의문에 잠길 수밖에 없게 된다.

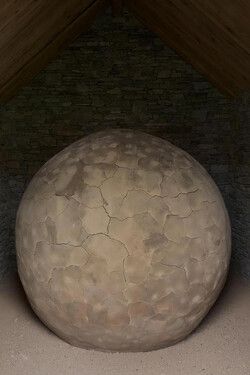

첫 번째, 구체(Boulder): 작가와 스코틀랜드의 돌쌓기 챔피언으로 구성된 팀은 근처 채석장에서 가져온 돌로 벽과 지붕을 만들고 계곡의 진흙에 뮤지엄 직원들, 근처 미장원, 이발소에서 모아온 머리카락과 경내에서 기르던 양의 털 등을 섞어 만든 진흙 반죽으로 커다란 구체를 손으로 덧발라가며 만들었다.

그 과정은 작가와 과거로부터 온 재료가 서로 소통하고 시간이 지나며 말라가는 진흙에 섞인 털과 머리카락은 갈라진 틈을 연결하고 이어주며 진흙이 떨어지지 않게 하면서 자연스러운 틈(Crack)을 만들어 간다.

그 지역의 재료를 이용하며 과거의 시간과 생명을 작품으로 부활시켜 문명으로 상징되는 건물을 채우고 작가가 매개체가 되어 과거가 현재와 조우하며 생명과 시간의 통섭을 보여준다. 밖에서 보면 집은 뒤쪽 언덕에 반쯤 묻혀있고 정남향의 문과 창문을 통하여 태양의 움직임에 따라 빛이 건물 내부와 구체 위를 돌며 문명과 자연의 내밀한 상호 관계를 보여준다.

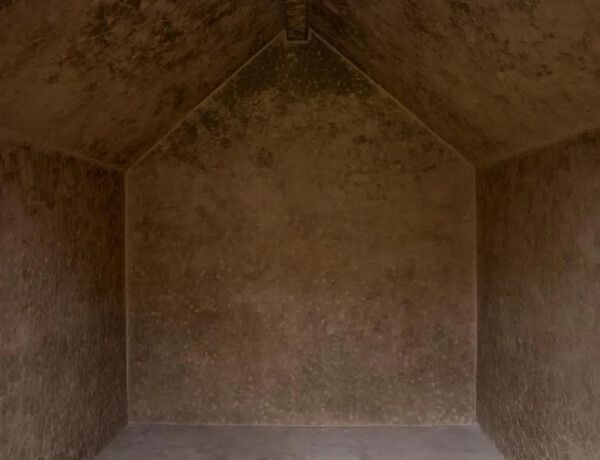

두 번째, 룸(Room): 다음 집으로 향하는 관람객의 마음은 호기심과 의문으로 가득 차 있게 되고 그 문을 열고 온통 진흙으로 발라진 텅 빈 방을 본 뒤에는 아무 말도 할 수 없어 대개 침묵하게 된다.

집과 집 사이의 거리가 감상의 중요 포인트가 된다. 집 안에 있던 구체는 녹아 스며들 듯 방안의 벽과 바닥, 천정으로 물러가듯 집과 일치하여 공간을 비우지만 실상은 과거가 현재를 품고 있고 인류는 과거 위에 공존하고 있는 것이다.

세 번째, Hole: 빈 것 같은 두 번째 집을 본 관람객은 다시 50m 정도의 숲길을 의아함과 기대감을 갖고 걸으며 세 번째 집의 문을 연다. 정면에 보이는 진흙으로 만들어진 9개의 링으로 만들어진 구멍의 중심을 바라보게 된다.

실제로 각각의 링은 집 뒤쪽 언덕으로 회오리처럼 작아지며 들어간다. 정남향 창문을 통해 들어오는 빛은 정확하게 중심을 비춰주고 관람객은 문을 뒤에 두고 구멍(Hole)의 중심을 바라보게 된다. 마치 우주의 블랙홀로 빠져들 듯, 그 구멍을 통하여 영원한 미래의 세계로 빠져드는 느낌이 들게 한다.

과거에서 시작한 시간과 생명은 부활하여 현재를 채웠고 다시 미래로 연결된 시간의 통섭을 경험하게 된다. 첫 번째와 두 번째 방에서 했던 많은 질문은 사라지고 모두 침묵하며 집을 나선다. 길은 숲으로 연이어 있고 사람들은 그 숲에서 생각하게 된다.

이렇듯 앤디는 인생의 허무함과 무상함을 영원함과 지속성으로 자연과 내밀하게 통섭하여 삶의 의미를 고양시켰다. 자연이란 공간과 재료들 그리고 공간과 공간 사이의 물리적인 시간을 통하여 과거가 지금의 나에게 이야기하고 미래를 희망하게 하며 내면의 자아를 치유하고 각성시키고 있다. 자연 통찰의 에너지를 앤디는 재료로 쓰고 있는 것이다.

간결하고 담백하며 소박하기 짝이 없는 우리 선조가 느꼈던 풍경의 운치는 나를 저 자연 깊은 곳으로 이끌어 마냥 천천히 걷게 하며 내 영혼을 쉬게 한다.

Copyright ⓒ 여성경제신문 무단 전재 및 재배포 금지